歯周病と全身疾患

歯周病の国民想定患者数は約8000万人、35歳以上の約8割が歯周病に罹患していると言われており、現代では、まさに歯周病は国民病と言えると思います。

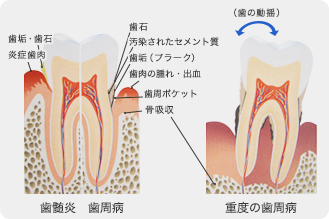

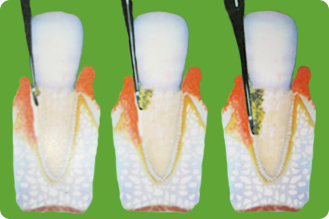

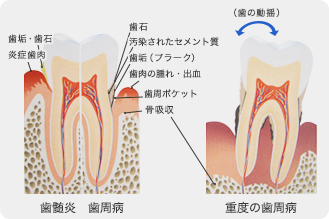

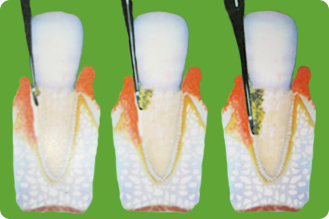

歯周病は、口腔内に感染した歯周病菌が原因となり、歯を支える歯槽骨が破壊され、歯を失うリスクが最も高い歯科疾患です。

また、近年では歯周病と関連して、多くの全身疾患との因果関係が明らかになってきました。

①癌(がん)

喫煙、その他リスク要因として、歯周病は肺・大腸・腎臓・膵臓・乳癌・血液の癌の発症と増大に、大きな関連性が伝えられています。

②糖尿病

歯周病になるとインスリン抵抗性が高まり、血糖値が上昇⤴しやすくなります。免疫力も低下⤵するので、歯周病の感染による歯ぐきの炎症を悪化させてしまうこともあり、特に糖尿病の方は注意が必要です。

③狭心症・心筋梗塞

歯周病が動脈硬化を起こしている血管に付着すると、血管を狭める作用を促進し、狭心症や心筋梗塞など虚血性の心臓病を誘発すると考えられています。

④誤嚥性肺炎

誤って気管に入った唾液中の細菌が、肺に感染して起こります。誤嚥性肺炎を起こす細菌の多くは、酸素の少ない所を好む歯周病菌です。

次に、生活習慣と歯科疾患。血液が酸性に傾くと、虫歯や歯周病になりやすい傾向にあります。

それは、無茶な生活習慣をしている人に多く見られます。仕事が忙しくて寝不足、夜は飲み会、ストレスも多い。

規則正しい生活をして、食生活にも乱れがない場合は、血液も弱アルカリに保たれ、脱灰は起こりにくくなります。

生活習慣が乱れている人、常日頃からストレスフルな生活をしている人、薬💊を多用している人は、常に交感神経が緊張気味で、活性酸素が増加⤴⤴します。

その活性酸素が、血管や臓器に溜まったりして、それが過剰になると、動脈硬化の原因となります。

当然、口腔内の血管もその影響を受けます。

歯科の定期健診と歯の定期的なクリーニングが、昔以上に重要視されてきている背景には、国民が高齢になっても、自分の歯で食事が出来て、健康で認知症にならずに元気で居て欲しいという願いが込められているのです。